一、算法识别精度突破95%的真相

在智能制造质检领域,智能工业相机结合深度学习技术,实现了算法识别精度的重大突破,如今很多企业都能达到95%甚至更高的精度。这背后究竟有什么秘密呢?

首先,高性能的图像传感器功不可没。以某独角兽企业在深圳的研发为例,他们采用的新型图像传感器,能够捕捉到更清晰、更丰富的图像细节。这些细节对于算法的准确识别至关重要。比如在检测微小零部件的缺陷时,传统工业相机可能会因为分辨率不足而遗漏一些细微的瑕疵,而新型图像传感器可以将这些细节清晰呈现,为算法提供准确的数据基础。

其次,先进的机器视觉算法是关键。深度学习算法通过大量的样本训练,不断优化自身的识别模型。以一家上市企业在上海的实践来说,他们利用数百万张各类产品的图像进行训练,让算法能够学习到不同产品的特征和缺陷模式。在训练过程中,算法会自动调整参数,提高对各种复杂情况的适应能力。例如,对于表面纹理复杂的产品,算法能够准确区分正常纹理和缺陷纹理,从而实现高精度的识别。

此外,工业自动化系统的协同作用也不容忽视。智能工业相机作为智能制造生产线的一部分,与其他设备紧密配合。在生产线上,产品以一定的速度连续通过相机,自动化系统能够精确控制相机的拍摄时机和角度,确保每张图像都能准确反映产品的状态。同时,自动化系统还能将相机采集到的数据快速传输给算法处理模块,实现实时检测和反馈。

不过,这里也有一个误区警示。很多企业在追求高精度时,盲目增加算法的复杂度,却忽略了实际应用场景的需求。过于复杂的算法可能会导致计算时间过长,影响生产效率。所以,在选择算法时,要根据产品的特点和生产节奏,找到精度和效率的最佳平衡点。

二、传统质检人员成本的时间函数

传统质检主要依赖人工,其成本随着时间的推移呈现出特定的变化规律。我们可以通过一个简单的时间函数来分析。

假设一名传统质检人员的基本工资为每月5000元(这是行业平均水平,实际可能在4000 - 6000元之间波动),加上五险一金等福利,每月总成本大约在7000元左右。随着工作时间的增加,质检人员的经验会逐渐丰富,工作效率可能会有所提高,但同时也会面临加薪的需求。

以一家初创企业在北京的情况为例,在员工入职的前半年,由于培训和熟悉业务的成本较高,每个月的人均成本可能会达到8000元。半年后,员工逐渐熟练,成本会稳定在7000元左右。但工作满两年后,员工可能会要求加薪,平均加薪幅度在10% - 20%之间,此时每月成本就会上升到7700 - 8400元。

另外,随着产品产量的增加,需要的质检人员数量也会相应增加。假设产品产量与质检人员数量成正比关系,每增加1000件产品,需要增加1名质检人员。那么,在产量不断上升的情况下,传统质检人员的总成本会呈现出快速增长的趋势。

这里我们可以提供一个成本计算器。假设产品月产量为X件,质检人员工作时间为Y个月,那么传统质检人员的总成本C可以通过以下公式计算:

C = (7000 + 1000×(X/1000))×Y

通过这个公式,企业可以提前预估传统质检的成本,为生产决策提供依据。

三、工业相机的光谱捕捉革命

工业相机在光谱捕捉方面的技术革新,为智能制造质检带来了全新的视角和可能性。

传统工业相机主要捕捉可见光范围内的图像,对于一些特殊材料或缺陷的检测存在局限性。而智能工业相机通过采用先进的光谱传感器,能够捕捉到更广泛的光谱信息,包括红外、紫外等波段。

以一家位于杭州的独角兽企业为例,他们研发的智能工业相机能够捕捉到产品表面的红外光谱特征。在检测一些高分子材料的产品时,通过分析红外光谱,可以准确判断材料的成分和结构是否符合要求。这种检测方法不仅速度快,而且精度高,能够在早期发现潜在的质量问题。

在医疗影像领域,智能工业相机的光谱捕捉技术也有着重要应用。例如,在检测人体组织的病变时,不同组织在不同光谱下会呈现出不同的特征。通过捕捉这些光谱信息,医生可以更准确地诊断疾病。

此外,光谱捕捉技术还可以应用于产品的颜色检测。在一些对颜色要求严格的行业,如纺织、印刷等,传统的颜色检测方法可能会受到环境光等因素的影响。而智能工业相机通过捕捉全光谱信息,可以实现更精确的颜色测量和匹配。

这里有一张技术原理卡。智能工业相机的光谱传感器由多个感光单元组成,每个感光单元对不同波长的光敏感。通过对这些感光单元采集到的信号进行处理和分析,就可以得到物体的光谱信息。这种技术原理使得智能工业相机能够在复杂的环境中准确捕捉到物体的光谱特征,为智能制造质检提供了强大的技术支持。

四、人工复检率的反直觉阈值

在智能制造质检中,人工复检率是一个重要的指标。然而,很多人对人工复检率存在一些误解,认为复检率越高越好。实际上,存在一个反直觉的阈值。

以一家位于广州的上市企业为例,他们在最初的生产中,为了确保产品质量,将人工复检率设置为100%。但经过一段时间的实践发现,虽然产品质量得到了一定的保障,但生产成本大幅增加,生产效率也受到了严重影响。

经过深入研究和数据分析,他们发现当智能工业相机的算法识别精度达到95%以上时,人工复检率在10% - 20%之间是一个比较合理的范围。在这个范围内,既能保证产品质量,又能控制成本和提高效率。

这是因为智能工业相机结合深度学习技术,已经能够准确检测出大部分的缺陷。人工复检的主要目的是对相机检测结果进行确认和补充,而不是对所有产品进行重新检测。如果复检率过高,不仅会浪费大量的人力和时间,还可能因为人工疲劳等因素导致误判。

这里有一个误区警示。有些企业为了追求表面上的高质量,盲目提高人工复检率,却忽略了成本和效率的平衡。在实际生产中,企业应该根据自身的产品特点、生产规模和质量要求,合理设置人工复检率。通过不断优化智能工业相机的算法和检测流程,逐步降低对人工复检的依赖,实现智能制造质检的高效和精准。

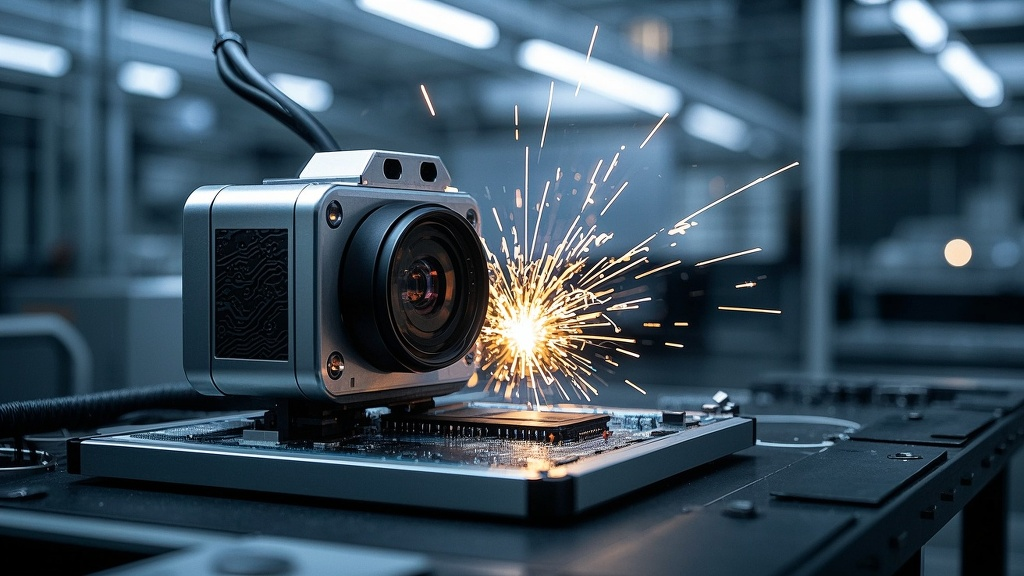

这里插入一张配图:

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。