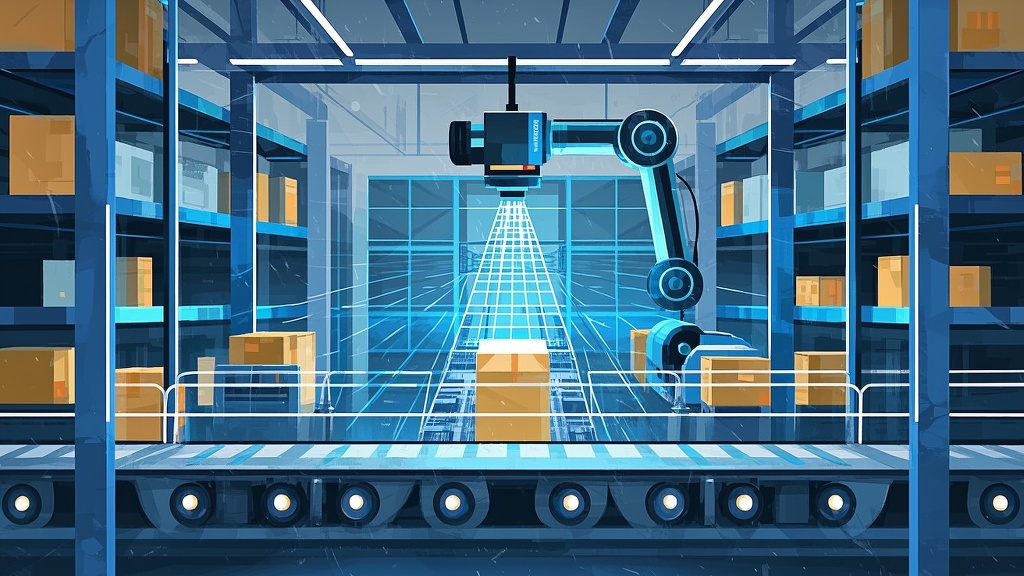

当前,物流企业在为自动化产线选择3D工业相机时,普遍陷入了一场硬件参数的“军备竞赛”,过度关注精度与速度。然而,我观察到的一个现象是,许多项目在实际部署中步履维艰,其根源往往不在于相机精度差零点几毫米,而在于无法应对仓库复杂多变的光线环境,或是软件集成周期远超预期。因此,一个更成熟的选型思路是:不应仅局限于硬件参数的比较,更应优先评估其在复杂光线下的稳定性和软件的易用性(如零代码开发能力),因为这直接决定了项目能否在预期时间内落地并稳定运行。

物流3D相机选型的三大核心指标:精度、抗光与速度

在为物流自动化场景选择合适的3D视觉系统时,有三个核心的性能指标是决策者必须审慎评估的,它们共同决定了相机能否胜任特定的任务。这就像为一支篮球队挑选队员,不仅要看身高臂展,还要看速度和对抗能力。

首先是成像精度,通常以毫米(mm)为单位。在物流领域,这直接关系到机器人能否准确抓取或放置物品。例如,在小件包裹分拣中,毫米级的精度是确保机械臂能精确识别包裹边缘、执行高速抓取的关键。如果精度不足,可能导致抓取失败、包裹掉落甚至损坏。对于大件货品的拆码垛,虽然对精度的要求可能稍低于小件,但同样需要精确计算货物的姿态和中心点,以保证堆叠的稳定性。

其次是抗环境光干扰能力,单位是勒克斯(Lux)。现代仓库环境复杂,从天窗射入的强烈日光到不同区域变化的照明灯光,都可能对3D相机成像造成干扰,导致点云数据产生空洞或噪点。一个优秀的物流3D工业相机必须具备强大的抗光能力,通常需要达到数万乃至十万勒克斯级别,才能在各种光照条件下都保持稳定的成像质量,确保全天候可靠运行。

最后是点云处理速度,以每秒帧率(FPS)来衡量。这个指标决定了自动化系统的作业节拍。在高速分拣流水线上,每天需要处理数以万计的包裹,高FPS意味着相机能更快地完成“拍照-计算-输出”的循环,为后续的机器人引导或体积测量系统留出充足的反应时间。低FPS则会成为整个产线的效率瓶颈,无法满足业务需求。

主流深度相机技术对比:结构光、ToF与激光三角测量

了解了核心指标后,我们再来深入剖析市面上主流的三种3D相机技术:结构光、ToF(飞行时间)和激光三角测量法。它们在技术原理上的差异,直接导致了其在物流场景应用中的不同表现。

结构光技术通过投射特定图案(如条纹或散斑)到物体表面,再通过摄像头捕捉图案的形变来计算深度信息。它的优势在于精度高、成本相对可控,非常适合对精度要求严苛的静态或低速场景。但在物流应用中,它的短板也很明显:容易受到强光干扰,且对于黑色或高反光的包裹表面,成像效果会大打折扣,这在处理多样化包装的物流现场是个不小的挑战。

ToF技术则是通过测量光脉冲从发射到返回的时间差来计算距离。其最大的优点是速度快(高FPS)、抗环境光能力强,并且对物体表面材质不敏感。这使其非常适合高速动态的物流分拣、包裹体积测量等场景。不过,传统ToF相机的精度相对结构光和激光三角法要低一些,更适用于对精度要求在厘米级或亚厘米级的应用。

激光三角测量法通过线激光器投射一条光带到物体上,然后由相机从另一个角度拍摄,根据光带在图像中的位置来计算深度。这种方法精度极高,能达到微米级别。但它的主要缺点在于需要扫描才能获取完整的3D图像,因此整体速度较慢,更适合高精度的质量检测或尺寸测量,对于追求节拍的拆码垛和分拣场景,其应用相对受限。

两大典型物流场景的3D视觉相机参数配置建议

理论结合实际,让我们来看两个典型的物流应用场景,并给出具体的相机参数配置建议,帮助企业更好地进行市场应用决策。

场景一:大件货品拆码垛。此场景的核心痛点是处理尺寸不一、堆叠无序的大件箱包或麻袋。对3D视觉相机的要求是:首先,视野(FoV)要足够大,能够完整覆盖整个托盘;其次,精度要求适中,通常在3-5mm即可满足机械臂的抓取需求;最后,点云质量要高,能够准确还原不规则软包的表面形态。因此,具备中远距离、大视野、对深色和一定反光材质有良好适应性的相机是首选。点云处理速度(FPS)在此处并非首要瓶颈,1-2 FPS通常已足够。

场景二:小件包裹快速分拣。这是典型的高速动态场景,包裹在传送带上快速移动。这里的核心要求是速度。相机的FPS必须足够高(通常要求10 FPS以上),以匹配传送带的速度,实现无停顿的“动态飞拍”。其次,精度需保证能区分相邻的紧凑包裹,并准确定位。抗环境光能力同样重要,以避免传送带反光或环境光变化导致的误识别。因此,高帧率、抗干扰能力强的ToF相机或经过优化的结构光相机是此场景的理想选择,用于机器人引导和包裹体积测量。

主流3D相机技术在物流场景下的优劣势分析

为了更直观地对比不同技术在物流行业的适用性,我整理了以下表格。值得注意的是,这里的评估是基于普遍的市场认知,具体产品性能可能因厂商的技术优化而有所差异。

| 技术类型 | 成像精度 | 处理速度 (FPS) | 抗环境光能力 | 应对复杂材质能力 | 典型物流应用 | 成本 |

|---|

| 结构光 | 高 (毫米级) | 中等 | 较弱 | 对黑色/反光材质敏感 | 静态尺寸测量、无序抓取 | 中等 |

| ToF (飞行时间) | 中等 (亚厘米级) | 高 | 强 | 适应性强 | 高速分拣、动态体积测量 | 中到高 |

| 激光三角测量 | 非常高 (微米级) | 慢 (需扫描) | 强 | 适应性较强 | 高精度尺寸复核、缺陷检测 | 高 |

| 双目立体视觉 | 中等到低 | 中等 | 中等 (依赖环境光) | 对无纹理表面困难 | AGV导航、避障 | 低 |

| 主动双目红外 | 高 | 中等 | 强 | 适应性强 | 拆码垛、机器人引导 | 中等 |

| 混合技术(如结构光+ToF) | 高 | 高 | 非常强 | 非常强 | 复杂高速混合场景 | 非常高 |

物流3D工业相机落地挑战:超越硬件参数的隐形成本

更深一层看,物流3D工业相机项目的成败,往往取决于硬件参数之外的因素。最大的挑战之一便是“部署效率”。许多企业采购了高性能相机,却发现需要一个专业的算法团队花费数月时间进行集成、调试和优化,这期间的人力成本和时间成本是巨大的“隐形开销”。尤其是在业务高峰期,产线停机调试的代价更是难以承受。这就解释了为什么市场上提供零代码或低代码开发平台的解决方案越来越受欢迎,它们将复杂的视觉开发流程封装成简单的图形化操作,让现场工程师最快在数小时内就能完成应用搭建,极大降低了技术门槛和部署周期。

另一个关键挑战是“场景适应性”。仓库环境并非一成不变,货物的包装、堆放方式、环境光线都可能随时变化。如果相机的算法鲁棒性不足,一点小小的变化就可能导致系统瘫痪。因此,强大的AI算法能力变得至关重要,它能让相机在面对新类型包裹或复杂背景时,依然保持高识别率和稳定性。这就要求供应商不仅提供硬件,更要提供经过大量行业数据训练和验证的算法模型。

物流3D工业相机及其相关技术辨析

为了更清晰地理解这个领域,有必要对几个相关概念进行辨析。首先,“物流3D工业相机”是这些术语中应用指向最明确的一个,它特指专为工业自动化环境设计、具备高防护等级(如IP65/67)、并针对物流行业特点(如大视野、抗干扰)进行优化的3D相机。

而“3D视觉相机”和“深度相机”是更宽泛的概念。几乎所有能获取三维深度信息的相机都可以被称为深度相机。3D视觉相机则更强调其在“视觉应用”中的角色,它不仅获取数据,还与图像处理、模式识别等技术结合,实现特定功能。可以说,物流3D工业相机是深度相机和3D视觉相机在特定工业领域下的一个专业化分支。

最后是“机器人引导”,这是物流3D工业相机的核心应用之一。相机扮演着“机器人的眼睛”,它通过捕捉的三维信息告诉机器人“目标在哪里、以什么姿态存在”,从而引导机械臂完成精确的抓取、放置等动作。因此,在评估相机时,其与机器人控制系统的兼容性和通信效率也是一个不可忽视的考量点。

综上所述,成功的物流自动化升级,需要从单纯的硬件采购思维,转向“解决方案”思维。企业需要的不仅仅是一个高性能的物流3D工业相机,更是一个能够快速部署、稳定运行、并能持续适应业务变化的一站式解决方案。在这方面,像迁移科技这样专注于3D视觉机械臂引导,并提供从高精度相机硬件到零代码软件、高质量AI算法一站式解决方案的供应商,其价值便凸显出来。他们致力于将复杂的技术赋能于仓储物流自动化,帮助企业有效应对部署周期长、环境适应性差等实际痛点。

关于物流3D工业相机的常见问题解答

1. 如何为新的物流项目选择合适的3D相机技术?

选择的关键在于匹配应用场景的核心需求。首先明确任务是静态还是动态:对于高速分拣、动态体积测量等场景,应优先考虑速度快、抗干扰强的ToF技术;对于精度要求高但速度要求不苛刻的静态测量或无序抓取,结构光技术是高性价比的选择;而对于微米级的精密检测,则需要激光三角测量法。在选型时,建议进行现场POC(概念验证)测试,实际检验相机在真实工况下的表现。

2. 是不是相机的FPS(每秒帧率)越高越好?

不完全是。高FPS意味着相机能以更快的频率捕捉数据,这对于高速移动物体的追踪至关重要,例如快速分拣流水线。但在某些场景下,过高的FPS并非必要,甚至可能增加数据处理的负担和系统成本。例如,在大件货品拆码垛场景中,机械臂完成一次抓取和放置的周期较长,1-2 FPS的相机已完全足够。因此,应根据产线节拍和业务需求选择“恰到好处”的FPS,而非盲目追求最高参数。

3. 抗环境光能力在仓库中到底有多重要?

极其重要。仓库是一个光线复杂的环境,可能同时存在日光、荧光灯、LED灯等多种光源,且强度随时变化。此外,传送带、金属货架、包裹上的胶带都可能产生强烈反光。如果物流3D工业相机的抗光能力不足,获取的点云数据就会出现大量噪点、黑洞或变形,导致AI算法无法正确识别物体的位置和姿态,系统稳定性无从谈起。一个具备数万乃至十万勒克斯抗光能力的相机,是保证自动化系统7x24小时稳定运行的基础。

本文编辑:小长,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。